雨とほくろ [本・雑誌あれこれ]

『雨とほくろ(凪/芸術新聞社)』

こないだ秋田市文化創造館で近刊の一冊として持っていった。

そしたら壮年の男性が「この人の絵って優しくていいよな」と言ったので驚いた。

いやもちろん、秋田魁新報の元旦号に大きく載ったり、最近では納豆のパッケージイラストも描いていたりするから、壮年男性が知っていても不思議はないのだが、浸透しているなぁ、と思ったことであった。

巻末の対談は吉澤嘉代子さんと。その名前は最近どっかで、と思ってたら、こないだまで放送していたドラマ「瓜を破る」のエンディング テーマを歌っていた人だった。自分の趣味がこういうところで交差するとなんだかうれしい。

こないだ秋田市文化創造館で近刊の一冊として持っていった。

そしたら壮年の男性が「この人の絵って優しくていいよな」と言ったので驚いた。

いやもちろん、秋田魁新報の元旦号に大きく載ったり、最近では納豆のパッケージイラストも描いていたりするから、壮年男性が知っていても不思議はないのだが、浸透しているなぁ、と思ったことであった。

巻末の対談は吉澤嘉代子さんと。その名前は最近どっかで、と思ってたら、こないだまで放送していたドラマ「瓜を破る」のエンディング テーマを歌っていた人だった。自分の趣味がこういうところで交差するとなんだかうれしい。

日記 [本・雑誌あれこれ]

『八月の御所グラウンド(万城目学)』が直木賞を受賞した。『プリンセス・トヨトミ』以来、ずっと追ってきた作家なのでうれしい。

『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』がノミネートしたのは知ってたが、ここ数年ずっと候補になってたとは思わなかった。

当然、Twitter(X)でもトレンドに上がったが、大規模書店が『ともぐい(河﨑秋子/新潮社)』『東京都同情塔(九段理江/新潮社)』と一緒に並べてるのに対して、独立系書店が『万感のおもい(夏葉社)』『ザ・万字固め(ミシマ社)』を取り上げてるのが興味深かった。俺もだけど。独立系書店が夏葉社やミシマ社を推してることの表れか。ノミネートの時点で『八月の~』が取りづらくなったのかもしれないけど。

ところで、城崎温泉でのみ売られている「城崎裁判」と文フリ限定の「みをつくし戦隊メトレンジャー」が読みたいのだが、なんとか入手する方法はないものだろうか。

山學ノオト4 [本・雑誌あれこれ]

『山學ノオト4 (二〇二二)(青木真兵、青木海青子/H.A.B.)』

奈良東吉野村の私設図書館「ルチャ・リブロ」を運営する二人の 2022 年の日記。

『彼岸の図書館(青木真兵・海青子/夕書房)』『手作りのアジール(青木真兵/晶文社)』の書店での配架について触れられてるんだが、乃帆書房は隣り合わせに置いてた。著者が同じだからなんだが、安易だな、って感じはする。図書館関連の本と並べたり、仕事本のとこに置いたりしたこともあったっけか。もうひとひねりしてみるべきだったな。

海青子さんが時々「訪い (おとない)」という言葉を使う。うわー、その単語は知ってるけど使ったことないわー、と思った。使えるようになりたい。MS-IME はこんな日本語知らないようで変換できない。

時々、ゴダイゴの曲に触れるのでファンとしてはうれしい。

こないだテレビ朝日でアニソンの番組やってて、ゴダイゴが「銀河鉄道999」をやった。二番も日本語だったのは多分、サントラに合わせたんだろうけど、ハモンドオルガンのソロも省略したのはやりすぎだろう。MS-IME は「ハモンド」も変換できないのか。

書名は山ほど出てくるが、『測りすぎ(ジェリー・Z.ミュラー、松本 裕/みすず書房)』が特に気になる。

「超獣」という単語が出て来たので、「お、特撮もいけるんですか」と思ったが、どうやらプロレスの話題らしかった。

「寅さん」の話題は前から何度も出てくる。

いつか、テレビをザッピングしてたらたまたまやってた寅さん映画で手が止まった、ということがあり、門外漢の俺も捕まえてしまう魅力があるのは知っている。同様の「沼」感を宝塚にも持っていてこの二者には近づかないようにしてる。話を戻すと、寅さんファンの若い人が布施明を知らない、というのに布施明ファンの俺はショックを受けた。

このシリーズや柿内正午さんの本に触発されて日記を始めてはみたが、やっぱり止まり気味である。日々きちんと感じて考えないからであろう。

133cm の景色・爛漫ドレスコードレス [本・雑誌あれこれ]

『133cm の景色(ひるのつき子/新潮社)』

病気のため、小学生で体の成長が止まった女性が主人公。

こういう作品は、自分が無意識にいけないことを言ってしまっているかもしれない、ということを突きつけられるので読んでて胸が痛いのが通例なのだが、この作品は(少なくとも一巻の範囲では)悪意を持って言っている人、いけないことだとまったく気づけない人が(あんまり)いないので、雰囲気が柔らかい。

これ、主人公が男性だったらどういうお話になっただろうか、と想像を巡らせたりした。

『爛漫ドレスコードレス(佐悠/ハーパーコリンズ・ジャパン)』

たまたま可愛い帯を見つけて独学で浴衣を着てみた主人公。花火大会に行こうとしたが、鼻緒で足がすれて歩けなくなったところを女性に助けてもらう。着付けも直してもらってうれしかったのだが、後日、その女性が警察官であったことを知る。これが「着物警察」か…。

好きなものを好きな様に着ればいいんだよ、というお話。「可愛い」と「好き」が満載ですっごく楽しい。

初めての作者なので、一・ニ巻同時発売のところ一巻だけ買ってみて、「ニ巻も買うでしよ」と思ったが、品切れ。だよね…面白いもんねえ orz...

コーヒー豆の柄の反物って本当にあるんだね。

ハナイケル・ないしょのおふたりさま [本・雑誌あれこれ]

『ハナイケル -川北高校華道部-(山田はまち/小学館)』

野球の道を閉ざされた少女が生け花と出会って、「花の甲子園」を目指す。

前作「みかづきマーチ」にもそんな雰囲気があったが、ほぼ毎回のペースで大ゴマが使われる。雑誌連載だとカラーの場合もあるので、これはコミックスを手に入れつつ、雑誌も手元に残しておくべきかもしれない。第一話の表紙は迫力満点だった、と今頃思い出した。

どうやら群像劇になりそうで、展開のテンポも早いのだが、各キャラの背景の描写量もバランスよくて、読んでて混乱することはない。

二巻は早くも来月発売である。

『ないしょのおふたりさま(沼ちよ子/KADOKAWA)』

食べ物のことで頭がいっぱいのお嬢様と、彼女に自分の料理を食べてもらえるのが楽しい「不良」少女の話。

お嬢様がふわっとしているおかげか、あるいは「不良」の実態が描かれていないからか、雰囲気が柔らかい。

ただ、どちらも傷を持っているようなので、今後の展開がどうなるかはドキドキである。

となりの妖怪さん外伝(上) [本・雑誌あれこれ]

(noho/イースト・プレス)

メインのお話は全四巻で完結している。こちらは、それよりも前や間を描いたスピンオフ。

世界観、空気感は一貫しているが、登場人物についての詳しい説明はあまりないので、ここはやはりメインを先に読んだ方がよい。まぁ、エピソード次第ではある。「或る車の言葉」「ウワサのじかん」あたりは知らなくても楽しめるが、メインを知らないとわかりづらいものもある。

で、おすすめはその「ウワサのじかん」である。人間と妖怪と神様が一緒に生きているのがこのシリーズなのだが、学校にいる妖怪さんたち(花子さんとか人体模型とか)に新しい仲間が加わる話。帯にある「やさしい日常」そのままの、くすっと笑えてあったかいエピソードである。モーツァルトとベートーヴェンが友達になってるというのも楽しい。

個人的には「おやまのおおかみ」という話が好きだ。早千代さんがかっこいいんだよ…。

来年、放送予定のアニメが楽しみである。そして、これは「上巻」なので「下巻」も楽しみ。次が「中巻」だったりするとうれしい。

久しぶりにコミックス [本・雑誌あれこれ]

『瓜を破る (7)(板倉梓/芳文社)』

妙な表現になるが、まいこさんが幸せそうで、ほほえましいやら(鍵谷が)うらやましいやら。もちろん、それだけでは終わってなくて次の展開が始まってるんだけども。

「冒険譚」という表現がますますぴったりしてくる。みんな、幸せになってくれ(幸せは人それぞれだ、というのは前提で)。

『百木田家の古書暮らし (3)(冬目景/集英社)

梓沢の意図と背景が見えて来て、三姉妹それぞれのアレコレがあって、群像劇の空気が濃くなってくる。

2巻に続いて細かく特撮ネタが入っているのにも注目したい。

『今日、駅で見た可愛い女の子。(1)(さかなこうじ/フレックス)』

「カワイイ」が好きでものっそ詳しいアラフォー雑誌編集者の男と、自分のカワイイをよくわかっている(とその編集者が評価している)「つよつよ女子高生」。二人の考えていることのすれ違いと、男の「カワイイ」やアイテムについての濃厚な説明がものすごく楽しくておかしい。

ユートピアとしての本屋 [本・雑誌あれこれ]

『ユートピアとしての本屋 暗闇のなかの確かな場所」(関口 竜平/大月書店)』

メインのテーマは“safer space”あたりかと思うのだが、「まもなく業務縮小する書店主」としては、営業面の話が気になって。

「自分が否定されたわけではない(とはいえ……)」という節がある。気合を入れたフェア、思いを込めた選書が、さっぱりな結果に終わった場合、それは「自分が否定されたこと」と感じる。イコールではない、と繰り返し書かれているが、残念ながらイコールである。個人商店、個人事業をやっている場合、そこの「お手当」が実はものすごく重要。あるいは、事業計画よりも。

「企業は、社長の器を超えて大きくなることはない」と言われるが、書店の棚も一緒で、「店主のおすすめ」だけで構成するとものすごく狭くなる。だから、「おすすめ」の範囲を広げる努力をすると同時に、そこに接している領域から「おすすめに近い本」を選び出せるような感覚を磨く努力をする(本書でも、「置くべきでない本」を置いてしまった例の告白がある)。そういう点で、「(本屋に置いてある本の範囲は)本屋の思想や価値観を中心としたぼんやりとした円」という表現は適切だと思う。

そこに続く、「『どんな本を置いてるんですか?』にはうまく答えられない本屋でも、『どんな本は置いてないんですか?』という質問にはすらすらと答えてしまう」というのもまた、あらゆる領域に通用する真実ではあるまいか。

「本屋論」でおさめるにはもったいたいないほど範囲が広い。「どういうこと?」「自分はどう?」というフックも多い本だが、巻末に参考文献一覧はあるし、引用もきちんとされていて、読みづらさはない。

俺もあれこれ考えてしまい、もっと長々と書いたのだが、自分(の店)の話ばっかりになったので割愛する。

メインのテーマは“safer space”あたりかと思うのだが、「まもなく業務縮小する書店主」としては、営業面の話が気になって。

「自分が否定されたわけではない(とはいえ……)」という節がある。気合を入れたフェア、思いを込めた選書が、さっぱりな結果に終わった場合、それは「自分が否定されたこと」と感じる。イコールではない、と繰り返し書かれているが、残念ながらイコールである。個人商店、個人事業をやっている場合、そこの「お手当」が実はものすごく重要。あるいは、事業計画よりも。

「企業は、社長の器を超えて大きくなることはない」と言われるが、書店の棚も一緒で、「店主のおすすめ」だけで構成するとものすごく狭くなる。だから、「おすすめ」の範囲を広げる努力をすると同時に、そこに接している領域から「おすすめに近い本」を選び出せるような感覚を磨く努力をする(本書でも、「置くべきでない本」を置いてしまった例の告白がある)。そういう点で、「(本屋に置いてある本の範囲は)本屋の思想や価値観を中心としたぼんやりとした円」という表現は適切だと思う。

そこに続く、「『どんな本を置いてるんですか?』にはうまく答えられない本屋でも、『どんな本は置いてないんですか?』という質問にはすらすらと答えてしまう」というのもまた、あらゆる領域に通用する真実ではあるまいか。

「本屋論」でおさめるにはもったいたいないほど範囲が広い。「どういうこと?」「自分はどう?」というフックも多い本だが、巻末に参考文献一覧はあるし、引用もきちんとされていて、読みづらさはない。

俺もあれこれ考えてしまい、もっと長々と書いたのだが、自分(の店)の話ばっかりになったので割愛する。

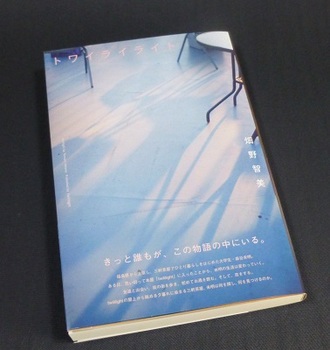

トワイライライト [本・雑誌あれこれ]

(畑野智美/ignition gallery)

森谷未明は大学生である。コロナ禍で、思っていたような大学生活を送れないでいる。

バイト先で同級生と友達になり、ふと訪れた書店“twililight”で出会いがあり。

この小説で最もフックになったのは、未明が福島出身だということである。上京してきて、福島出身だ、と言うと相手が微妙な表情をする、というのがインパクトあり。あれから 12 年、多くの人が忘れようとし、実際、ほぼ忘れられているのだが、消えてはいない。

また未明は、震災とコロナ禍を同種のものと認識している。

俺自身とは年令差がありすぎるし、感じ方・考え方もかなり違う(彼女は「二番館」という言葉を知らず、ロードショーの期間が終わった映画は「配信で見ればいい」と口にする)のだが、「震災とコロナ禍」を結びつけて捉えられることには大いに共感した。

うちの店は震災本とコロナ本を同じ棚に置いてるのだが、ほとんど見向きもされないので、なおさらである。

舞台は三軒茶屋。

それほど頻繁に行ってないが、二つの映画館は記憶にある。数年前に Cat's Meow Books からの帰りに歩いたが、駅がすっげぇきれいになってて驚いた。

友人や家族、彼らの言動が、細やかに描かれている。

どの人も不器用な印象があるのだが、それも含め、いい空気感である。

シュークリーム [本・雑誌あれこれ]

(内田百閒、山本善行 撰/灯光舎)

人が亡くなる話が続いてちょっとひるむんだが、そんな中にも内田百閒特有の可笑しみがあって、雰囲気は柔らかい。

「漱石先生臨終記」には、中学生の百聞が、憧れの漱石が乗った急行列車が停まる、と聞いて岡山驛に見に行くエピソードがあるのだが、鉄道に関する描写がまた細かくて、「阿房列車」を連想させ、くすっとさせる。

一応、解説しておくと、内田百閒は戦前から戦後にかけて活躍した作家で、夏目漱石の弟子である。

可愛がっていた野良猫がいなくなって泣き暮らし新聞広告で探したりという様を描いた「ノラや」、「なんにも用事がないけれど、汽車に乗つて大阪へ行つて来ようと思ふ」で始まる、汽車に乗ることを目的とした紀行文「阿房列車」が有名。

「乱れ輪舌 FOT」というタイトルはすごいと思った。おちゃらけてるという印象を持たれかねない感じだが、そもそも「乱れ輪舌」という単語は俺の中にない(調べた)。それと“FOT”というアルファベット(これは登場する人物のイニシャルである)の組み合わせ。

『まあだだよ』を見たくなった。DVDが出てるようだし探してみるか。

一條裕子の『阿房列車』も読み返したい。

灯光舎の「本のともしび」シリーズは、どれも「いいものを読んだ」と思わせてくれる。